बजा बिगुल विद्रोह का, नारों ने भरी हुंकार

जरूरी नहीं कि भावों को व्यक्त करने के लिए हमेशा शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन जब बात तीव्र और सशक्त अभिव्यक्ति की हो तो शब्द अनिवार्य बन जाते हैं। शब्द, भावों की शक्ति और जज्बातों की जुबां है। ऐसी जुबां जो कभी-कभी मात्र अभिव्यक्ति का साधन न रहकर ललकार में बदल जाती है, जिसकी हुंकार भर से क्रोध, आक्रोश, असंतोष, घृणा, निराशा से व्याप्त भावनाओं का सैलाब कुछ यूं उमड़ता है कि सत्ता की नींव तक हिल जाती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी शब्दों की शक्ति का ऐसा ही दौर चला। नारों की शक्ल अख्तियार किए कुछ शब्दों ने जनांदोलन में ऐसी जान फूंकी कि ब्रिटिश हुक्मरानों के इरादे शिथिल पड़ गए। नारों की एक-एक गूंज ने ब्रिटिश सत्ता पर आघात किया, जिसका परिणाम आखिरकार अंग्रेजी शासन के खात्मे के रूप में सामने आया।

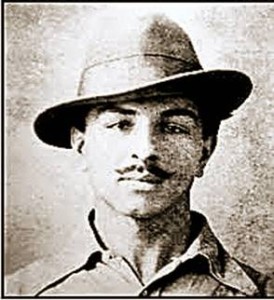

1929 में क्रांतिकारी भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली, दिल्ली में धमाके के बाद जब “इंकलाब जिंदाबाद” का नारा दोहराया तो अवाम की जुबां पर उसके बाद बस यही नारा गूंजने लगा

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ लोकप्रिय नारों की उत्पत्ति और उनका इतिहास कुछ इस तरह रहा-

1929 में क्रांतिकारी भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली, दिल्ली में धमाके के बाद जब “इंकलाब जिंदाबाद” का नारा दोहराया तो अवाम की जुबां पर उसके बाद बस यही नारा गूंजने लगा। दरअसल “इंकलाब जिंदाबाद” के असली जनक ‘हसरत मोहानी’ माने जाते हैं, जिन्होंने 1921 में इसकी रचना की थी। लेकिन भगत सिंह की जुबां से “इंकलाब जिंदाबाद” की गूंज के बाद जो लोकप्रियता इस नारे को मिली और जिस प्रकार इस नारे ने जनसाधारण में आजादी की अलख जगाई, उसका वर्णन इतिहास के पन्नों पर अमूल्य योगदान के तौर पर दर्ज है।

सेंट्रल असेंबली, दिल्ली में धमाके को जब मॉडर्न रिव्यू के संपादक रामानंद चट्टोपाध्याय ने संपादकीय टिप्पणी में हिंसक और अराजकता का प्रतीक बताकर आलोचना की, तब 3 दिसंबर 1929 को अपने और साथी बटुकेश्वर दत्त की तरफ से भगत सिंह ने जो पत्र श्री चट्टोपाध्याय को भेजा, उसके एक अंश में “इंकलाब जिंदाबाद” की व्याख्या कुछ इस प्रकार से की-

“उदाहरण के लिए हम यतिन्द्रनाथ जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, इससे हमारा तात्पर्य यह होता है उनके जीवन के महान आदर्शों तथा उस अथक उत्साह को सदा-सदा के लिए बनाए रखें, जिसने इस महानतम बलिदानी को उस आदर्श के लिए अकथनीय कष्ट झेलने एवं असीम बलिदान करने की प्रेरणा दी। यह नारा लगाने से हमारी यह लालसा प्रकट होती है कि हम भी अपने आदर्शों के लिए अचूक उत्साह को अपनाएं। यही वह भावना है, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार हमें ‘इंकलाब’ शब्द का अर्थ भी कोरे शाब्दिक रूप में नहीं लगाना चाहिए। इस शब्द का उचित एवं अनुचित प्रयोग करने वाले लोगों के हितों के आधार पर इसके साथ विभिन्न अर्थ एवं विभिन्न विशेषताएं जोड़ी जाती हैं। क्रांतिकारी की दृष्टि में यह एक पवित्र वाक्य है।

“वंदे मातरम्”: ‘वंदे मातरम्’ इन दो शब्दों की ताकत और अहमियत का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस नारे की लोकप्रियता का आलम कुछ इस कदर रहा कि एक समय ब्रिटिश सरकार को इस पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में सोचना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद वंदे मातरम् ने जनमानस में जिस जनचेतना की लहर उत्पन्न की, उसे रोक पाना अंग्रेजों के लिए असंभव हो गया था।

बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने ‘वंदे मातरम्’ की रचना 7 नवंबर, 1876 को बंगाल के कांतल पाडा नामक गांव में की थी। वंदे मातरम् गीत के प्रथम दो पद संस्कृत में तथा शेष

रवीन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार ‘वंदे मातरम्’ को बंगाली शैली में लय और संगीत के साथ 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया था