मुखौटे पहनकर छम्म नृत्य करते नर्तक

13. राक्षस नृत्य, छम्म:…जारी….

13. राक्षस नृत्य, छम्म: राक्षस नृत्य मुखौटे पहनकर नाचा जाता है। ये मुखौटे तीन, पांच, सात और नौ की संख्या में होते हैं। इस क्षेत्र में दुरात्माओं तथा राक्षसों से फसलों की रक्षा के लिए लामा लोग यह नृत्य करते हैं। यह भंगड़े जैसा दिखता है। आदिम वेशभूषा और आभूषणों से सजे नर्तक भयंकर लगते हैं। इस नृत्य में भूत-प्रेतों तथा राक्षसों को भगाने के दृश्य प्रस्तुत किए जाते हैं। चैत्रोल, वीशू और दीवाली के अवसर पर इन नृत्यों का आयोजन होता है। स्त्री-पुरूष एक दूसरे का हाथ पकडक़र नाचते हैं। सबसे आगे नाचने वाले को घुरे कहा जाता है। कहीं-कहीं स्त्री-पुरूष अलग-अलग भी नाचते हैं।

डलशोन तथा चोल्लंबा नृत्य: डलशोन नृत्य तथा अन्य बहुत से नृत्य रोपा घाटी के हैं। डलशोन में सांच के कुंडल जैसा नृत्य किया जाता है। चोल्लंबा नृत्य बाघ के मरने पर नाटी में लगाया जाता है। इसमें बाघ की खाल में भूसा भरकर उसकी नाक में सोने का आभूषण डालकर नृत्य कराया जाता है। नागस कायड़ नृत्य में नर्तक सांच की तरह टेढ़ी-मेढ़ी पंक्तियों में नाचते हैं। हेरकी कायड़ तेज गति का प्रेम गीत के साथ किया जाने वाला नृत्य है जिसे युवा लोग ही तीव्रता से कर पाते हैं। शुना कायड़ नृत्य सभी गांवों में होता है। नर्तक कभी दौड़ते, कभी मंद गति से नाचते हैं।

जातरू कामड़ नृत्य: त्यौहारों के अवसर पर बड़े जनसमूह द्वारा यह नृत्य किए जाते हैं जिसमें नाचने वालों की संख्या सैंकड़ों में पहुंच जाती है। इसमें वादक वाद्य-यंत्र बजते हैं और धुरे चमर लेकर मस्ती में नाचता है।

14. शन् तथा शाबू नृत्य: शन् से अभिप्राय बुद्ध स्तुति गीत से है। लाहौल घाटी का यह लोकप्रिय नाच है। बुद्ध की स्तुतियों पर आधारित यह जातीय नृत्य फसलों की कटाई पर किया जाता है। इसमें शहनाई, ढोल तथा वायलन की तरह का तार वाद्य प्रयुक्त होता है। शाबू नृत्य, त्यौहारों के अवसर पर किया जाता है। लाहौल में नृत्य प्राय: मंदिरों के प्रांगन में किए जाते हैं। थर-कायड़, नागस कायड़, छेरकी कायड़, शुना कायड़, वाकायड़ आदि नृत्यों में बाघ आदि पशुओं तथा नागिन की मुद्राएं बनाकर नाचा जाता है। जनजातीय विश्वास और जीवन-शैली इसमें झलकती है।

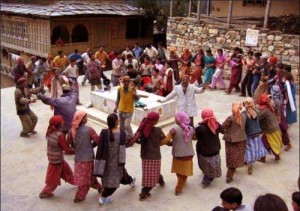

15. नाटी नृत्य : कुल्लू, मण्डी, महासू, चम्बा आदि क्षेत्रों में नाटी नृत्य अनेक रूपों में प्रचलित है। कुल्लू में ऐतिहासिक दृष्टि से इसे सिराजी नाटी कहते हैं क्योंकि इसमें गीत कुल्लू से तथा सुर-ताल भीतरी सिराज से लिए गए हैं। कत्थक नृत्य की तरह इसकी अनेक विधाएं तथा नाम हैं। इनमें ढोली, देसी, फेटी, बाखली, काहिका, दोहरी, लाहौली, चंबियाली, बांठडा, तथा लुटी आदि नाटियां प्रसिद्ध हैं। इसमें ढोल, नगाड़ा, शहनाई, करताल तथा रणसिंगा आदि वाद्यों का प्रयोग होता है। हेसी जाति के लोग मधुर शहनाई बजाते हैं जो नृत्य की जान है। यह विलम्बित गति का, एकदम लास्य नृत्य है। इसमें बच्चे, बूढ़े, अमीर-गरीब एक कतार में जुडक़र नाचते हैं। रंग-बिरंगी स्थानीय पोषाकों और आभूषणों से सजे नर्तक नाचते हुए आकर्षक लगते हैं। नाचते समय स्त्री-पुरूष एक हाथ में सुसज्जित पंखा और दूसरे में रूमाल लिए रहते हैं। इसमें पाद-प्रक्षेप, अंग-चेष्टा आदि के संकेत रूप में तालियों का प्रयोग किया जाता है।

-

ऊपरी शिमला में पहाड़ी लोकनृत्य करती महिलाएं व पुरुष

16. झूरी, गी, रासा नृत्य : सिरमौर तथा उसके आस-पास के लोकप्रिय नाट्य रूपों में झूरी, ठडईर, रासा, गी, नाटी, स्वांगटेगी, धरवेणी, द्रोडी व पडुआ सिरमौर तथा आसपास के क्षेत्रों के लोकप्रिय नृत्यरूप हैं। झूरी खुले वातावरण में ताल के साथ गाई तथा नाची जाती है। इसे गी की भांति प्रश्रोतर रूप में भी गाया व नाचा जाता है। इसमें बांहें फैलाकर चक्कर मारना जरूरी होता है। ठडईर रौद्र ताल पर नाचा जाता है। इसमें नर्तक एक हाथ में गंडासा, डंडा, तीर-कमान लेकर नाचते हैं, परस्पर ललकारते, नाचते, झूमते शत्रु की ओर बढ़ते हैं। इस नृत्य में ऐतिहासिक कथाओं को अभिनीत किया जाता है। रासा नृत्य एकता का प्रतीक है। इसमें नर्तक लम्बी कतार में कदमों को आगे-पीछे ताल के अनुसार रखकर नाचते हैं। वे कभी झूमते हैं, कभी मुड़ते तथा बैठते हैं।

स्वांगटेगी नृत्य : कुल्लू के दशहरे में अनेक नृत्य देखने को मिलते हैं। स्वांगटेगी नृत्य, शेर तथा बाघ के काठ के मुखौटे पहनकर किया जाता है। यह जंगली जानवरों जैसा स्वछंद नृत्य है। धरवेणी तथा द्रोड़ी, देवनृत्य हैं। जागर, शांत आदि अवसरों पर ऐसे नृत्य आयोजित किए जाते हैं। इन नृत्यों में युद्धरत वीरों, आक्रमणकारयिों, मंदिरों, स्तूपों आदि के दृश्य भी प्रस्तुत किए जाते हैं। गोलकार हाथ थामे नाचना, नाचते-नाचते भूमि पर लेट जाना, हाथ-पांव उठा-उठाकर विभिन्न प्रकार की भंगिमाएं बनाना, ऐसे नृत्यों के विशेष आकर्षण हैं।

खड़ायत तथा लांबर नृत्य: खड़ायत नृत्य में नर्तक एक हाथ में तलवार तथा दूसरे में म्यान लेकर वृत्ताकर नाचते हैं। लय और तलवार तथा दूसरे म्यान लेकर वृत्ताकार नाचते हैं। लय और ताल में मस्त नतृकों द्वारा तलवारबाजी के करतब दिखाए जाते हैं। इनमें ताल और पद संचालन की अपेक्षा तलवार के करतब दिखाने पर बल रहता है। तलवार वाले नृतक दो-दो का जोड़ा बनाकर तीव्र गति से नाच करते हैं। इस नाच द्वारा क्षेत्रीय राजाओं की वीरता की कहानियां कही जाती हैं।

लांबर नृत्य में पद संचालद का अधिक महत्व रहता है। इसमें नर्तक सबसे पहले दाईं टांग से एक कदम आगे लेते हें फिर बांया-दांया तीन कदम लगाकर पीछे को जाते हैं और चौथा कदम अन्य कदमों से लंबा कर पहले वाली अवस्था में आ जाते हैं। कदमों की गति के साथ दोनों हाथों से ताली बजायी जाती है।

लालड़ी तथा घूघती नृत्य: पहाड़ों में स्त्री की स्थिति और समाज में स्थान मैदानों से बेहतर है। पहाड़ी स्वतंत्र समाजों में स्त्री-नृत्यों की परंपरा भी मिलती है। लालड़ी लोकप्रिय स्त्री-नृत्य है। इसमें स्त्रियां दो दलों में बंटकर एक-दूसरे के सामने पंक्तियों में खड़ी हो जाती हैं। एक दल की स्त्रियों के द्वारा गीत आरंभ किया जाता है और दूसरे दल की स्त्रियां कमर झुकाकर दोनों हाथों से ताली बजाती है, गीत की पंक्ति पूरी होने तक आगे बढ़ती रहती हैं। इस अवधि में दूसरे दल की स्त्रियां पीछे हटती जाती हैं। गीत की पंक्ति पूरी होने पर पहले दल की स्त्रियां खड़ी हो जाती हैं और दूसरे दल की स्त्रियां उसी प्रकार कमर झुकाए, ताली बजाती, गीत-गाती आगे बढ़ती हैं। यह क्रम देर तक चलता है। ढोल, नगाड़ा तथा शहनाई जैसे वाद्य प्रयोग होते हैं। ताल तथा लय आदि ताली बजाकर ही पूरे किए जाते हैं। घूघती नृत्य में नर्तक अपना हाथ अगले नर्तक अपना हाथ अगले नर्तक के कंधों पर रखता है। अगले तीन-चार नर्तक घूघती गीत को गाते हैं और शेष उसे दोराहते हैं। इस नृत्य में शारीरिक गति महत्वपूर्ण रहती है। इसमें नर्तक नाचते-नाचते, आगे-पीछे को झुकते हैं और कभी दाएं-बाएं को।

डंडारस तथा डंगी नृत्य: ढोल पर बजते धमाल, लाहौली आदि तालों पर मंद तथा तीव्र गति से जब यह नाच होता है तो दृश्य देखने काबिल होता है। लाहौली ताल, मंद गति से चलता है। डंगी इस क्षेत्र का स्त्री नृत्य नाचा जाता है। इसमें गद्दने खड़ी पंक्तियों तथा वृत्ताकार नाचती हैं। सुन्ही-भूंखू के प्रणय-गीत को बड़ी मंद तथा मधुर गति से गाया जाता है। यह नृत्य अपने लालित्य और लावण्य के लिए प्रसिद्ध है।

कीकली तथा भंगड़ा नृत्य: पंजाब से लगते क्षेत्रों में कीकली डालने की पंरपरा रही है। यह अवयस्क लड़कियों का नृत्य और खेल है। इसमें लड़कियां दो-दो का जोड़ा गोलाकार चक्कर लगाती हैं। इसके साथ-साथ वे गीत भी गाती है जो मनोरंजक होते हैं। हिमाचल के कुछ भगों में भंगड़ा भी पुरुषों द्वारा डाला जाता है। मूलत: यह पंजाब का नृत्य है। हिमाचल के पुर्नगठन से पूर्व 1948 तक हिमाचल का एक बड़ा हिस्सा पंजाब की पहाड़ी रियासतों के रूप में जाना जाता था। यह उसी का प्रभाव है।

ठोडा नृत्य :..जारी

Pages: 1 2 3 4 5 6

Jun 16, 2016 - 04:04 PM

sir/madam aapke dwara di hui ye bistrirt jankari upyogi hia lekin kripya is priksha ki drishti se likhe ..,jaise ki himachal ke alag alag jilon ke nritya .,bhashayen,boliyan, aadi

Jun 16, 2016 - 06:10 PM

देवराज जी…हम कोशिश करेंगे कि आपके दिए सुझाव पर शीघ्र अम्ल करने की। धन्यवाद।